Notre histoire

Ville de

Raqqa

Raqqa se trouve au confluent de l'Euphrate et de la rivière Balikh, un affluent qui coule au nord. Les premières installations dans la région remontent à la préhistoire : Tall Zaidan, situé à l'est de la ville moderne, qui a existé du 6e au 4e millénaire avant notre ère. Ce site archéologique a révélé des couches de la culture Halaf (6000-5000 av. JC) et de la culture chalcolithique Ubaid (5000-4000 av. JC).

Tuttul / Tall Bi'a

À l'époque de l'Orient ancien, la ville de Tuttul, aujourd'hui connue sous le nom de Tall Bi'a, est devenue un important point de passage des routes commerciales entre Alep - et la Méditerranée - à l'ouest, Mari à l'est, Qatna (près de Homs) au sud-ouest et le nord, le long de la vallée de Balikh.

Une grande muraille, des palais, une vaste agglomération et probablement même un port relié à l'Euphrate témoignent de cette époque florissante du IIIe et de la première moitié du IIe millénaire avant notre ère.

Tuttul appartenait au royaume de Mari.

Dès le début du VIe siècle après J.-C., au moins deux monastères chrétiens existaient à Raqqa, dont l'un sur le Tall Bi'a : Dair Zakka. Il a fait l'objet de fouilles archéologiques qui ont révélé un vaste complexe monastique d'environ 2500 m² avec des mosaïques dans certaines pièces. Deux de ces mosaïques sont même datées : les années 509 et 595. Elles sont encore conservées dans les réserves du musée.

Kallinikos, Leontupolis, Nikephorion

À l'époque hellénistique, vers 300 avant JC, une nouvelle ville a été construite au sud de Tall Bi'a et appelée Nikephorion ("La Victorieuse") dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Mishlab. Jusqu'à la conquête islamique, Raqqa appartenait principalement à l'Empire byzantin, mais était également sous domination sassanide ; elle était protégée par un mur d'enceinte avec des tours. Selon les souverains, la ville a changé de nom à plusieurs reprises. Dans les sources grecques et latines, elle s'appelait Kallinikos, Leontupolis, peut-être même Konstanteia, et Nikephorion.

Ar-Raqqa

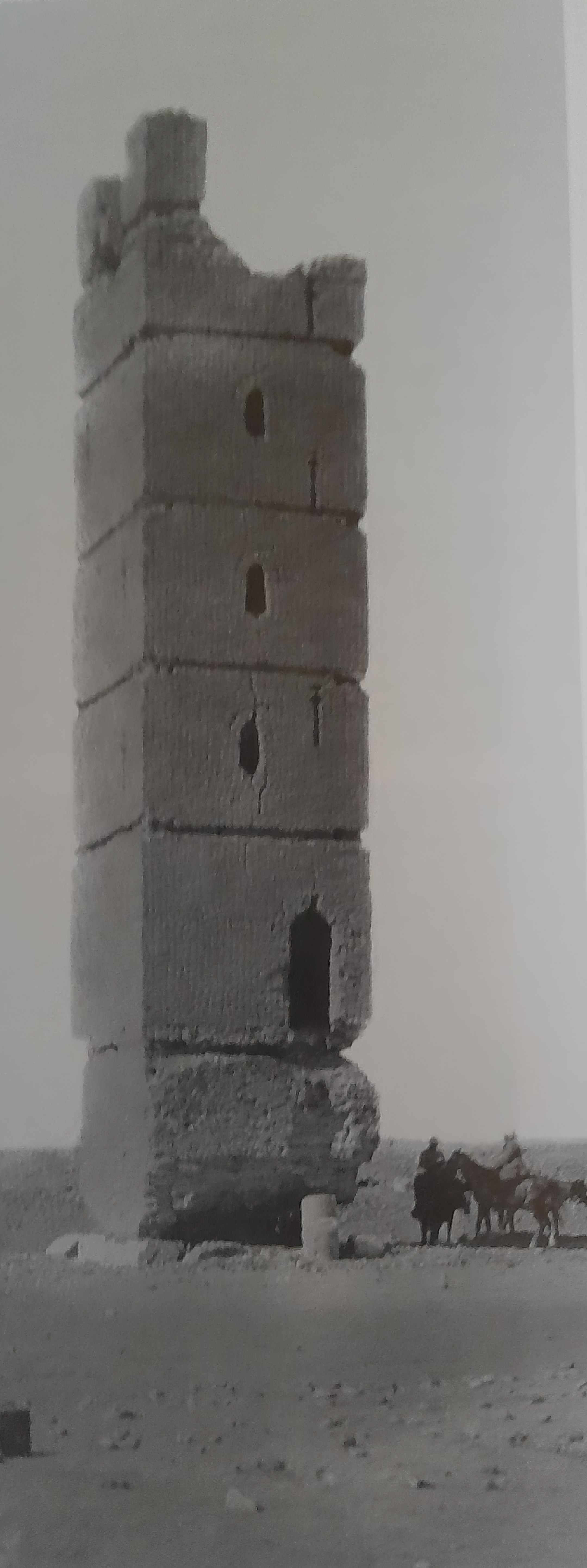

En 636-637, Kallinikos a été conquise par les troupes arabes pour la première fois, puis en 639. La ville fut rebaptisée ar-Raqqa. En son centre se trouvait la grande mosquée du vendredi (la mosquée des Omeyyades), dotée d'un minaret carré, qui était encore debout au début du XXe siècle, comme en témoignent des photos de savants et de voyageurs. La mosquée elle-même a été construite, au moins en partie, avec des chapiteaux et des colonnes anciens. Certains d'entre eux ont été utilisés plus tard comme pierres tombales dans le cimetière autour du mausolée d'Uwais al-Qarani. Bien que la mosquée elle-même ait disparu depuis longtemps, son contour irrégulier a été conservé dans la cour d'une école secondaire.

Minaret de la mosquée d'ar-Raqqa/Kallinikos (Max von Oppenheim, 1913)

Ar-Rafiqa

Enfin, en 771-772, le calife abbasside al-Mansour ordonna la fondation d'une nouvelle ville de garnison à l'ouest d'ar-Raqqa, nommée ar-Rafiqa, "le compagnon d'ar-Raqqa". Cependant, ce nom n'a apparemment pas été accepté, car très peu de temps après, la ville double a été appelée "les deux Raqqa", jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'ar-Raqqa. Finalement, elle devint la plus grande unité urbaine en dehors de Bagdad, et même plus grande que Damas.

La muraille d'ar-Rafiqa, en forme de fer à cheval, d'une longueur totale de 4,5 km, est un élément caractéristique. Elle présentait un réseau de rues rectangulaires avec, en son centre, la Mosquée du Vendredi (la Grande Mosquée). Le palais du calife et de ses représentants devait se trouver à proximité immédiate, mais aucune trace architecturale n'a été trouvée jusqu'à présent. Un indice implicite pourrait être les grandes quantités de céramiques de haute qualité, dites de Raqqa, qui ont été confisquées ou vendues à la suite de fouilles illégales depuis la fin du XIXe siècle.

Vingt-cinq ans plus tard, le plus célèbre des califes abbassides, Harun ar-Rashid, a fait de Raqqa sa nouvelle résidence et a déplacé sa capitale de Bagdad vers l'ouest afin de pouvoir lutter plus facilement contre l'Empire byzantin. Cela a entraîné le déplacement de toute la cour et l'édification d'un énorme palais d'environ 10 ha au nord et au nord-est de la ville jumelle. Une vingtaine de grands ensembles de bâtiments ont pu être identifiés et certains d'entre eux ont fait l'objet d'un examen archéologique.

Heureusement, l'ensemble de la zone a été documenté à plusieurs reprises sur des photos aériennes - la première datant de 1924 - où des bâtiments, des canaux, des rues et même un hippodrome ont pu être identifiés. Sur le terrain, il est extrêmement difficile de distinguer les murs du sol environnant en raison de la mauvaise conservation des simples murs en briques de terre.

L'approvisionnement en eau de cette région était assuré par deux canaux venant du nord et de l'ouest. Le Nahr an-Nil amenait l'eau de l'ouest de Hiraqla, le canal nord de la vallée de Balikh. Tous les grands palais disposaient de leurs propres raccordements aux canaux.

La richesse de Raqqa à cette époque provenait non seulement de l'agriculture - Raqqa était célèbre pour ses oliviers et ses vignes - mais aussi de son excellent savon et de son marché aux esclaves, où l'on pouvait en vendre jusqu'à 6 000. Parmi eux se trouvait même l'évêque de Chypre qui rapportait 2 000 dinars ! Des textes historiques postérieurs nous apprennent que dans la vallée très fertile de Balikh, des mûriers ont été cultivés pour permettre l'élevage de vers à soie et la production de soie. En outre, Raqqa disposait d'un grand et important port intérieur, mais son emplacement est inconnu et n'a pas encore été trouvé.

Déclin et domination bédouine

Pendant quelques décennies, Raqqa est restée une importante ville de garnison sous la direction d'un gouverneur abbasside, mais à la fin du IXe siècle, les problèmes de l'empire abbasside ont également affecté la ville. Il en résulta des difficultés économiques et une diminution de la population, suivie d'une réduction progressive de la zone urbaine.

Sous le règne des Hamdanides, Raqqa et la Djazira ont été exploitées sans pitié, ce qui a entraîné un nouveau déclin. Au début du Xe siècle, des tribus bédouines de la péninsule arabique atteignirent la Djazira et établirent des dominations nomades locales. C'est ainsi que cent ans plus tard, Raqqa passa sous le contrôle des Numaïres. Ils n'avaient pas d'ambitions "urbaines", mais il existe des preuves archéologiques de quelques restaurations dans la Grande Mosquée, qui ont été rapidement abandonnées.

La situation s'est améliorée sous le règne des Zangides de Qal'at Gabar, dans la seconde moitié du XIe siècle, lorsque l'agriculture et le commerce se sont redressés, entraînant de nouveaux projets de construction ou de restauration. L'édification du Qasr al-Banat, de la porte de Bagdad et du minaret de la Grande Mosquée date de cette époque. L'ancienne tradition de la poterie a été ravivée et le "Raqqa Ware" est devenu un best-seller international !

Après l'invasion mongole, Raqqa et toute la région ont été dévastées et, pendant des siècles, personne n'y a vécu. À partir du XVIe siècle, Raqqa devint ottomane et un port y a été construit. Des sources ultérieures parlent même d'un "beau" et d'un "vieux château", peut-être le Qasr al-Banat. Les siècles suivants ont été marqués par le conflit permanent entre les nomades et le gouvernement ottoman.

Vue de Raqqa depuis la rive sud de l'Euphrate (d'après F.R. Chesney)

Histoire moderne : 19ème et début du 20ème siècle

Après une expédition militaire en septembre/novembre 1864, la vallée de l'Euphrate est à nouveau sous domination ottomane et un avant-poste militaire est installé dans l'angle sud-ouest de l'enceinte de la ville. C'est probablement à cette époque que fut construit le Saray, prédécesseur de l'actuel musée. Au début du siècle, les habitants du petit village vivaient du commerce avec les Bédouins, de la culture de la réglisse (entre Tall Zaidan et Raqqa) et du commerce illicite d'antiquités.

Peu avant la Première Guerre mondiale, environ 300 familles vivaient ici, principalement à l'ouest de l'enceinte de la ville. Le village possédait une mosquée, un petit souk, un café, la poste et le télégraphe, le poste militaire et la succursale d'une fabrique de réglisse. Dans la confusion de l'après-guerre, la notabilité de Raqqa, ainsi que d'ambitieux cheikhs bédouins, ont proclamé l'indépendance de la ville et l'érection d'un État propre. Après plus d'un an de négociations compliquées et d'actions militaires, le conflit s'est terminé par un accord sur le tracé de la frontière, et Raqqa est passée sous mandat français.

Le remplacement des anciens bacs de l'Euphrate et la construction d'un pont en fer, exécuté par l'armée britannique en 1942, ont constitué une amélioration majeure. L'accès à la ville est devenu plus facile et plus rapide, ce qui a amélioré les infrastructures et le commerce. Enfin, le 17 avril 1946, la Syrie devient indépendante.

Travail scientifique à Raqqa et sur Raqqa

La ville islamique a fait l'objet d'études scientifiques à partir des années 1940, après que des chercheurs comme Gertrude Bell, Friedrich Sarre et Ernst Herzfeld eurent visité le site dès le début du siècle et documenté ses monuments, comme la Grande Mosquée, le Qasr al-Banat, la porte de Bagdad, le minaret de la mosquée omeyyade de Mishlab et le mur d'enceinte de la ville. Mais ils ont tous omis de reconnaître les vastes ruines situées à l'extérieur de la ville, en raison de leur mauvaise conservation. En 1944, le jeune Nasib Saliby, du département des antiquités syriennes, a été chargé de fouiller les parties prometteuses de la zone du palais, après évaluation des photos aériennes.

Le département des antiquités syriennes DGAM a poursuivi ses travaux à divers endroits à l'intérieur et à l'extérieur de la ville qui se développait rapidement. Les "spécialistes de Raqqa" Nasib Saliby et Kassem Toueir ont effectué des recherches sur les palais A, B et C, la Grande Mosquée, le Qasr al-Banat et la muraille de la ville jusque dans les années 1960. Leur engagement dans la restauration de la muraille a valu au département des antiquités de Raqqa une reconnaissance internationale.

À l'ouest de la ville, Kassem Toueir a examiné les impressionnantes ruines de Hiraqla et a fait part de ses résultats dans plusieurs publications scientifiques.

De 1980 à 1995, la Société orientale allemande (DOG) a mené des fouilles à Tall Bi'a, sous la direction d'Eva Strommenger. Les résultats de cette enquête sont publiés dans plusieurs volumes importants.

De 1981 à 1994, l'Institut archéologique allemand (DAI) de Damas a poursuivi les fouilles du début de la période islamique dans la zone du palais. En coopération avec le département local des antiquités, la citerne de la Grande Mosquée a été fouillée, ainsi que la porte nord de la muraille, et un relevé complet des vestiges de la muraille a été effectué.

Dans les années 1990, une équipe britannique de l'université de Sheffield, dirigée par Julian Henderson, a mené des recherches sur la zone industrielle islamique ancienne située "entre les deux Raqqas", où l'on produisait de la poterie, du verre et de la glace, à savoir Tall Fuhhar et Tall Zugag.